.

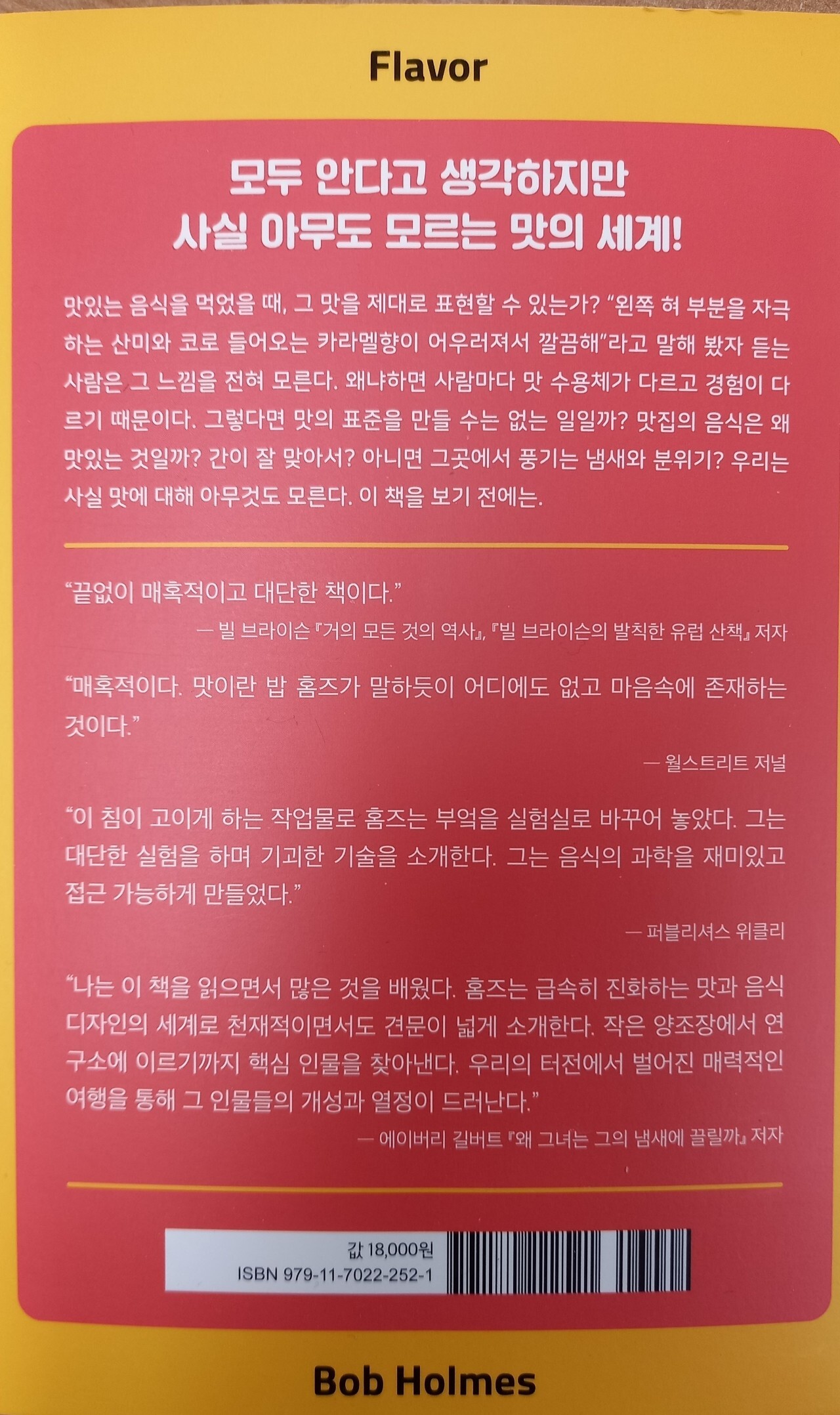

맛이라는 세계의 경이로움을 파헤치다!

라는 부제를 달고 있는 이 책의 저자 밥 홈즈는

20 년 넘게 <뉴사이언티스트New Scientist> 잡지 특파원으로 활동해 왔고

애리조나 대학에서 진화생물학 박사학위를 취득한

열정적인 가정 요리사이며

슬로 푸드 캐나다(Slow Food Canada)의 회원입니다.

원래 음식의 맛을 잘 느끼지 못하는데다가

바쁘면 먹는 것도 생략하고 일을 하다가

일이 끝나면 허겁지겁 배를 채우는

약간 무식한 음식 생활을 하는 저에게

맛에 대해 오래 고민한 듯한 이 분의 책은

경이롭기까지 했습니다.

책을 읽으면서 목차를 보고

내용을 읽는 편인데

‘맛있다!’라는 이 말의 정확한 의미는 무엇일까? 에 대해서는

한번도 생각해본 적이 없는 저에게

이 책의 목차들을 보면서 오히려 맛에 대해 생각해보게 됩니다.

'맛있다' 라는 표현의 심오하도도 명확한 의미 설정부터 중요하다는 생각과

각자가 느끼는 맛있음의 기준이 다양하고 모호한데

맛 + 과학은 굉장히 생소한 조합으로 느껴졌습니다.

게다가 맛있다의 정확한 의미도 모른체로

더욱이 맛을 분석할 줄 모르고

맛이 무엇인지 정확히 알지 못하는 저같은 사람에게

맛의 과학은 분명히 미지의 개척지처럼 느껴졌습니다.

맛은 혀가 느끼는 다섯 가지 맛과

코에 있는 400여 가지의 냄새 수용체

심지어 촉각까지도(심지어 시각과 청각까지) 동원한 복합 미묘한 것이라고 합니다.

이러한 복잡 미묘한 것들이 어울려 ‘맛있는 음식’은 우리에게 큰 기쁨을 주기도 하고

‘선호하지 않은 음식’을 가려내거나 ‘위험한 음식’을 피할 수 있게 만들어줍니다.

이러한 맛을 탐구한다고 해서 부자가 되는 건 아니지만

맛 경험의 향상을 통해 삶이 더 풍요로워질 수 있다는 논리에는 찬성합니다.

이 책은 맛을 만드는 사람들(식품 회사, 향미 회사, 화학자, 식물과학자)의

이야기도 들려줍니다.

맛에 관한 이론과 맛을 만드는 사람들의 배경지식을 바탕으로

어떻게 주방에서 맛을 극대화할 수 있는지까지 이야기하는 이 책은

그럼에도 과학 도서라고 읽혀집니다.

특히 농산물 부분에는 유전자에 대한 내용이 있는데.

좋은 유전자가 있는 품종을 배양하여 더 맛있는 농산물을 만들어내는 과학 분야에

원래부터 관심이 많던 저는

이 부분이 미래의 식량 문제 해결책으로 제시되기를 바래봅니다.

맛의 의미를 찾아 고가를 지불하고

식당을 고를 수 있는 사람도 있겠지만

맛과 상관없이 먹을 수 있어야 산다는 명제를 고민해야 하는

사람들도 많이 존재하니까요.

어쨌든 이 흥미로운 책은

'맛이란 밥 홈즈가 말하듯이 어디에도 없고 마음속에 존재하는 것'

'퍼블리셔스 위클리'의 말처럼

"이 침이 고이게 하는 작업물로 홈즈는 부엌을 실험실로 바꾸어 놓았다.

그는 대단한 실험을 하며 기괴한 기술을 소개한다. 그는 음식의 과학을 재미있고 접근 가능하게 만들었다.”

이 두 가지 면을 알려주는 것만으로도 충분히 의미가 있습니다.

확실히 맛은 혀가 아니라 두뇌가 느끼는 것이 맞다는 생각이

드는 책읽기였습니다.

.